纪录片《西泠印社》讲的是一群印坛君子结社的故事。西泠印社何以成为“天下第一名社”?该片导演许继锋日前在“扬州讲坛”上分享了西泠印社的传奇往事。以下为演讲主要内容。

视觉中国 供图

视觉中国 供图

『结社于孤山南麓』

西泠印社的故事发生在西湖边,发生在杭州城里最小的一座山——孤山之上。

很多游客到杭州游玩,都会去孤山路30号的楼外楼品尝西湖醋鱼,然后在湖边漫步。就在楼外楼不远处,有一个月洞门,门后面有一条非常深邃的小径。那里是孤山路31号,也就是西泠印社的所在地。

这是一张有关西泠印社的黑白旧照片:1924年,在孤山之巅,华严经塔前的广场上,参加西泠印社建社20周年纪念活动的社员们一起合影留念。虽然照片上的人面目已经有些模糊不清,但我第一次看到这张照片时,就感到这些书生文人身上有一种不一样的气质和力量,他们的表情是那么无忧无惧,那么优雅脱俗,那么从容自信,颇有一种君子之风。

讲西泠印社的故事,先要从空间和时间的维度来看中国历史的大背景。

先说空间维度。杭州城的格局很特别,三面云山一面城。若从空中俯瞰,你会发现,西湖在杭州城的中央,状若莲花,而孤山则是西湖中最大的岛屿,得天地之精华。这里碧波萦绕,花木繁茂,南宋理宗皇帝和清帝康熙都曾在此营建行宫、御花园,占了大半个孤山。

1000多年前,被誉为“中国古代三大奇迹”之一的京杭大运河在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。它南起杭州,北至北京,对中国南北的经济、文化交流与发展产生了深远的影响。同时,也给杭州带来了千载难逢的机遇和蓬勃的发展活力。从空间地理上看,西湖、钱塘江、大运河赋予了孤山创造神奇的可能性。

再说说时间维度。西泠印社创社于1904年,那时候,中国已经历了两次鸦片战争、甲午海战,也经历了八国联军进京,大清王朝摇摇欲坠,时日无多。1905年,科举制度被废除,很多读书人求功名无望。在此背景下,一批抱着救国之志的读书人纷纷到国外求学,希望找到解决中国问题的答案。恰在此时,一群金石名家结社于孤山南麓研讨印学,他们发现,中华文化几千年不灭的基因就在文字里。保存金石,就是保存了中华传统文化的密码。

篆刻艺术是中国独特的极其宝贵的文化遗产,它融书法与镌刻艺术于一炉。印的历史一直可以追溯到战国时期,但由实用走入艺术领域,则是在唐代以后。西泠印社创社的最初宗旨是“保存金石、研究印学”,到1963年复社后,又多了四个字“兼及书画”。可以说,120多年来,西泠印社始终走在一条弘扬和发展国粹的道路上。

『第一份社员名单』

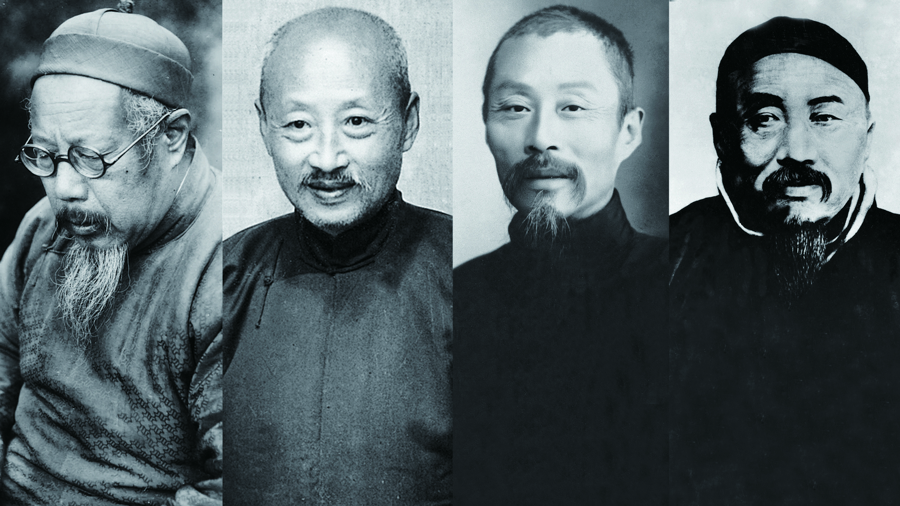

西泠印社创建于清光绪三十年(1904年),因地邻西湖西泠桥而得名。1906年,当时的杭嘉湖道台李辅耀先生曾手写了一份西泠印社的社员名单,总共13位。在这份名单上,可以看到西泠印社的“创社四君子”——丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐,当时他们的平均年龄仅为30岁左右。还有一个人叫唐醉石,当年是个十几岁的少年,后来任湖北省文史研究馆副馆长。这份名单中的最后一位是河井仙郎,他是近代日本金石界的一代宗师。

从西泠印社这份最早的名单里可以看出,社员组成不论老幼,无论西东。2024年,西泠印社开展120周年创社纪念活动,同时公布了一批名誉副社长和名誉理事的名单,其中也有日本人。

在李辅耀给我们留下的13位社员名单之前,写着“西泠印社同志录”七个字。所谓同志,最早见于春秋时期左丘明所撰的《国语》:“同德则同心,同心则同志。”所以,西泠印社是一群有着共同志向的印坛同志结社创建的。

西泠印社的“创社四君子”:丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐。 (资料图片)

西泠印社的“创社四君子”:丁辅之、王福庵、叶为铭、吴隐。 (资料图片)

如今,西泠印社社址内园林精雅,景致幽绝,其中矗立着四尊雕像。第一尊雕像是清代书画家、篆刻家丁敬,他是浙派篆刻的开山鼻祖,为“西泠八家”之首。第二尊是四位创社元老中年纪最长的吴隐先生。第三尊是晚清民国时期的艺术大师吴昌硕先生,这尊雕像是日本雕塑大家朝仓文夫的作品。第四尊是皖派篆刻领袖邓石如。

对于浙派篆刻的开山鼻祖丁敬,清代诗人袁枚有10个字的评价:“世外隐君子,人间大布衣。”他是一位隐于市井的大君子,是一个性格独立、精神自由的大金石家,“非生命之契不得求一字”。

在丁敬创立浙派篆刻之前,流行的篆刻流派叫皖派。皖派篆刻的代表人物就是邓石如,他的特别之处在于冲刀法。所谓冲刀法,就是一气呵成,一刀见底,“江流有声,断岸千尺”,气势磅礴。丁敬所代表的浙派篆刻的刀法则是切刀法,印从刀出,一刀一刀如悬崖峭壁,苍劲爽脆。

在西泠印社的小龙泓洞前,站立在洞口的是邓石如先生的立像。在这里,我看见的是“天下第一名社”的大格局和大胸怀。

『相互让贤的“君子之社”』

吴昌硕先生是西泠印社的第一任社长。

西泠印社一共有七任社长。吴昌硕先生从1912年到1927年,担任了15年社长。第二任社长是著名的金石考古学家马衡先生,1947年,时任故宫博物院院长的马衡众望所归,“遥领社职”。担任社长时间最短的是第三任社长张宗祥先生,前后不到2年时间。第四任社长沙孟海先生担任了13年社长。其余三任社长分别是赵朴初、启功和饶宗颐。

拥有120多年历史的西泠印社,有社长的时间只有50多年。这样一个享有崇高名望、代表中国文化制高点的学术社团,竟然从1904年创立到1912年这么长的时间内是没有社长的。虽然,西泠印社的“创社四君子”谁都有资格担任社长,但他们相互让贤,谁也不肯出任社长一职,而是诚意等待更为合适的人选。终于,1912年,他们找到了海派书画领袖人物吴昌硕先生,请他出任西泠印社的首任社长。高山流水,金声玉振,这就是“君子之社”。

位于孤山之巅的观乐楼。 (图片来源:西泠印社官网)

位于孤山之巅的观乐楼。 (图片来源:西泠印社官网)

什么是西泠印社的镇山之宝?我觉得真正的镇山之宝是孤山之巅观乐楼东墙上的碑记。观乐楼是“创社四君子”之一吴隐先生为追慕先祖季札而筑。碑文上说,希望君子风范“传之久远,无俾失坠”。什么是君子风范?吴隐的先祖是吴国公子季札,他的主要事迹是三次让国、鉴赏周乐和劝楚退兵。“季札让国”“延陵挂剑”等事迹,反映了他谦让、守礼、仁义、诚信等美德。这些高尚品性正是西泠印社的社员们所共同推崇、仰慕和追求的。我以为,这个碑记正是西泠印社的“君子宣言”。

『三个“托孤”故事』

在西泠印社的历史上,曾经有过三个“托孤”的故事。

第一个托孤的故事发生在1922年。西泠印社“创社四君子”中年龄最长的吴隐先生,在病重弥留之际,把自己一双年幼的儿女托付给了最好的兄弟丁辅之。10年后,丁辅之的儿子娶了吴隐先生的女儿吴华英,成就了一段名门佳话。

第二个托孤的故事发生在抗战时期,这次被托付的是整个西泠印社。1937年12月23日,日本侵略者攻进杭州城,西泠印社众人纷纷去各地避难,他们把西泠印社托付给了在山上经营茶水铺的叶氏父子。父亲叫叶六九,他有两个儿子,分别是叶秋生和叶德生,他们一家在孤山上以卖茶叶、卖碑帖为生。

战时生活朝不保夕,临走时大家约定,要尽量筹措费用,为叶家19口人提供护社和生活的日常开支。藏身余杭的叶为铭罕见地为自己的作品开出润例,这位从来不重名利的君子在战时却把挣钱当作第一要务。

就这样,叶氏父子在山上守了整整8年。抗战胜利后,大家回到孤山,发现西泠印社几乎完好无损。因叶家父子护社有功,在1947年补行的创社40周年大会上,丁辅之把叶德生和叶秋生的名字录入了西泠印社社员名单,作为对叶氏父子的特别褒奖。

第三个托孤的故事发生在1949年。1948年,西泠印社的“大管家”叶为铭先生去世。1949年的夏天,丁辅之先生也因病卧床不起,他在病榻上向王福庵先生提议:我们把孤山西泠印社捐给政府吧。得到大家的一致同意后,王福庵先生与吴隐先生的儿子、丁辅之先生的义子吴振平一起给杭州市政府写了一封4页纸的信函。信中包括以下三项内容:第一,要求保留西泠印社的名称,不要改变。第二,对孤山上西泠印社的所有动产与不动产进行了具体登记,由吴振平把地契文件和捐献信函一并交给政府。第三,请求把山上售茶处的生意仍然交给叶氏兄弟来做。这就是西泠印社的君子之风,在捐社的最后时刻,他们仍然没有忘记护社有功的叶氏兄弟。

几年以后,王福庵先生也去世了。临终时,他把自己创作的所有印章精品都捐给了上海博物馆,并把自己收藏的887方印章全部捐给了西泠印社。他的孙子王乃康说,他去世时,一同入葬的只有一支烟斗、一把刻刀和几支毛笔。

『文化传承的旗帜』

作为中国现存历史最悠久的文人社团,已有120多年历史的西泠印社之所以成为“天下第一名社”,是因为其学术地位和社会声誉不但在印学界和书画界独树一帜,而且在日本、韩国和东南亚颇具影响。其悠久的历史、厚重的文化内涵、重大的国际影响和社会声誉,全国只此一家。

而我认为,“天下第一名社”之誉,更是源于西泠印社延续了中国文人对于理想人格和风骨的塑造。西泠印社中人虽然都是一介书生,但是他们有着士的担当。什么是士的担当?曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。”

1899年秋天,北京有个叫王懿荣的金石学家,在购买中药时无意间在“龙骨”上发现了一些难以辨识的文字,最终发现了甲骨文。甲骨文的出现,冥冥之中带着某种寓意。甲骨上的文字保留了中华文化源头的完整信息,透露着中华文明的基因密码,这就是金石文化的特殊价值。

120多年前,旧世界摇摇欲坠,中国文人纷纷将视线从秦砖汉瓦、经史子集上移开,投向代表着先进与未来的西方。而在金石篆刻之学积淀丰厚的浙江杭州,西泠印社选择与古为徒,一意而孤行,逆世而不惧。君子自有使命担当,自有匡扶天下、唤醒文化复兴的自觉。正是西湖边上这次意味深远的结社,使他们找到了打开通往中华传统文化源头路的一把钥匙,成为一面文化传承、保存国故的精神旗帜。

虽然孤山上的西泠印社只有海拔38米高,但是,这座小小的孤山在中国文化的整个版图中,却是一座喜马拉雅山一般的存在,是无数中国人心中的精神家园。

孤山不孤配资股网站,君子有邻。西泠不冷,金石为伴。这是西泠印社的魅力,也是中华文化自信的精神源头。

淘配网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。